En la tercera planta de aquella abominación arquitéctonica existía una habitación que permanecía eternamente fría. En su interior, aguardaban 432 volumenes encuadernados en piel, cuyo Ex Libris no podría consignar en ningún lenguaje humano.

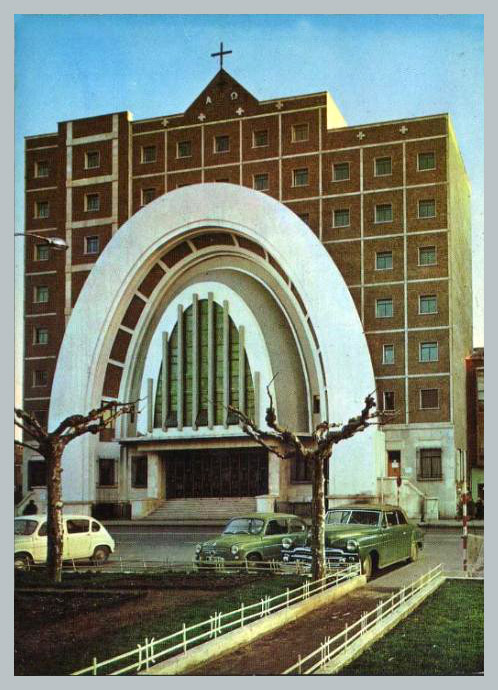

Lo sé, porque yo estuve allí dentro. Arretabada la llave maestra a su Custodio, cruzado el umbral demente de arcos parabólicos, descendido a la cripta cuya geometría solo podrías entender en noches de fiebre. Llegué a conocer bien las dimensiones irreales de aquel monumento de génesis tardofranquista. Créeme cuando te digo que el mismo edificio contenía su respiración quejumbrosa al adentrarme, apenas consciente, en aquella biblioteca.

Fue allí, en la tarde desabrida del 24 de noviembre de 1971, mientras me hallaba inmerso en la lectura desasosegada pero firme de aquella colección, cuando una arritmia caótica me derribó de esta vida. Nadie pudo desear que descansase en paz, puesto que jamás la había conocido en vida y haber encontrado mi final descifrando el horror de aquellos libros, me condenaba a la más siniestra de las quietudes.